一文读懂:单相和双相抑郁的治疗比较

尽管均以抑郁症状为主要临床相,但单相和双相抑郁在治疗上存在诸多差异。美国德州大学奥斯汀分校Stephen Strakowski就两者在管理上的异同进行了探讨,原文于11月14日发表于Medscape。以下为作者的主要观点:

发病率、遗传度和病因

▲ 单相抑郁

单相抑郁(抑郁症)是人类最常见的疾病之一。在美国,抑郁症的年发病率为7%,而一生内的患病风险达17-20%。

抑郁症的遗传风险在精神障碍中属于比较低的,遗传度大约为30-40%;这一数字指遗传因素只能解释大约三分之一的患病差异,并不意味着患病者的子女有30-40%的可能罹患该病。然而,一旦抑郁属于复发性(事实上抑郁也经常复发),遗传因素的影响则升高至大约66%。

值得注意的是,很多情况下的抑郁并非“发自内心的抑郁”,而仅仅反映的是大脑受到了攻击,或者很多疾病的动力流(kinetic current)。事实上,如果仔细观察内外科、神经科及精神科疾病,但凡累及大脑的,基本均会升高罹患抑郁的风险。从这个意义上讲,针对单相抑郁,治疗的一个任务就是找到潜在病因。

▲双相抑郁

与单相抑郁相比,双相障碍及双相抑郁则少见的多,终生患病率为1-2%。诊断双相障碍 I 型必须有躁狂的存在,双相障碍 II 型则需要有轻躁狂的存在。

双相障碍的遗传度显著高于单相抑郁,大约在85%左右;事实上,双相障碍是精神科遗传倾向最强的疾病。双相障碍的诊断可靠性(至少躁狂如此)似乎高于单相抑郁,但轻躁狂的诊断可靠性则相对低一些,双相 II 型的诊断也比较困难。考虑到双相障碍较强的遗传倾向,对于发病而言,环境因素很可能不太重要;然而,应激和其他环境因素(如药物滥用)肯定会影响该病的进程。

临床表现

总体而言,单双相抑郁患者的抑郁表现看上去很相似。基于横断面评估,若没有其他信息(如家族史),基本无法对两者进行鉴别。

不过,也有一些征象提示潜在双相障碍的可能,包括起病早(尤其是青春期前或青少年早期)、产后心境改变及抑郁发作呈现季节性等。双相抑郁患者可能存在更为严重的快感缺失、睡眠增加及精神运动性迟滞,即所谓的“忧郁型抑郁”。紧张症通常发生在严重躁狂病例中,这一表现可能是双相障碍最好的预测因素。然而,纸上得来终觉浅,对于某位具体的患者而言,上述所有症状可能都不足以指向正确的判断。

与之形成鲜明对比的是,若患者很年轻,抑郁反复发作,且双相障碍家族史阳性,那么这位患者有可能罹患的是双相障碍。然而,除非患者出现躁狂或轻躁狂,否则诊断双相障碍的时机并不成熟。

单相抑郁的治疗

▲#FormatImgID_0#

治疗方面,获美国食品及药物管理局(FDA)批准用于治疗单相抑郁的药物很多(如上表),目前最常用的是SSRIs和SNRIs。三环类抗抑郁药(TCAs)和单胺氧化酶抑制剂(MAOIs)的使用则越来越少,主要原因在于耐受性不佳。此外还有一些好的抗抑郁药,如安非他酮和米氮平。

主旨是,虽然在抑郁治疗领域可能会出现一些悲观的论调,但事实上我们有很多好的抗抑郁方案可以使用。一般而言,患者总能找到自己可以耐受且有效的药物。

▲除药物之外,心理治疗对于抑郁症患者同样有帮助。针对抑郁患者,尤其是轻到中度病例,认知行为治疗的证据相当充分,疗效与抗抑郁药相当,而且在预防抑郁复发方面的表现可能还优于药物。另外对于患者而言,心理治疗与抗抑郁药联用似乎更省钱:尽管开始治疗费用较高,但随着时间的进展,患者的恢复效果更好,最终的结果是治疗成本更低。

人际治疗(IPT)同样拥有较强的证据。该疗法基于以下观点,即我们与其他人的沟通构成了我们大部分的应激源和社会支持,改进人际互动有助于改善抑郁症状。精神动力学治疗抑郁的证据则较为有限。

目前,人们对营养疗法和生活方式管理的兴趣浓厚。就治疗抑郁而言,这些方法尚不能自成一派;然而,这些手段总体而言对我们是有益的,我们没有理由不把它们纳入抑郁治疗方案中。

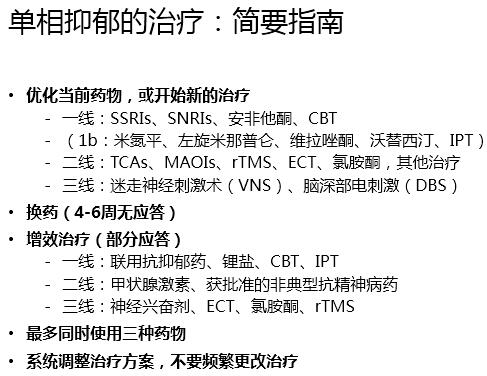

▲上图为针对单相抑郁的简明治疗指南。第一步是启动及优化抗抑郁药治疗:治疗失败常常不是因为药物不合适,只是因为时间不够长或剂量不足。务必心里有数,这些药物都不属于快速起效的药物,治疗应答可能在3-6周后才能出现。

一线治疗中,大家比较熟悉SSRIs、SNRIs、安非他酮和CBT;1b的证据稍少一些。如果4-6周内完全无应答——患者完全没有好转,甚至恶化,那么直接换药或许是更好的选择。

如果是部分应答,则考虑增效治疗——可以联用另一种抗抑郁药,最好是不同种类。心理治疗、甲状腺素或获得批准的非典型抗精神病药也可考虑。锂盐增效治疗仍是目前证据最多的抑郁增效策略。

实在不行,我们会将目光投向氯胺酮。该药目前仍处于研究阶段,但也是可以考虑的。重复经颅磁刺激(rTMS)和电休克治疗(ECT)也可以考虑,但并非首选。如果电休克的名声比现在好一些,且操作更加容易,其排名应该可以提前,尤其是针对严重病例。

单药

无论是复发还是单次发作患者,用药争取不超过三种:很多药物之所以获FDA批准用于治疗抑郁,不是没有道理的;甚至可以说,放弃“三药原则”,就相当于放弃了循证学治疗的道路。不要着急调整治疗方案,务必达到有效剂量。不要“追着症状跑”而忽略大局。

双相抑郁的治疗

√ 获FDA批准用于该适应证A 结果得到复制的多项随机双盲安慰剂对照研究,或荟萃分析B 至少一项随机双盲安慰剂对照研究C 非对照研究或专家共识D 证据微弱或阴性研究1 长效针剂 2 与氟西汀联用 3 单药使用

上表为双相抑郁常用药物。目前,仅有3种产品获FDA批准用于治疗双相抑郁:奥氟合剂、喹硫平和鲁拉西酮。还有其他一些药物,包括锂盐和拉莫三嗪,也具有一定的抗抑郁疗效。总体而言,维持治疗有效的心境稳定剂治疗抑郁似乎也有效。

近年来有一些有意思的研究。长期以来,我们一直使用抗抑郁药治疗双相抑郁。然而,发表于新英格兰医学杂志(NEJM)的STEP-BD研究显示,在心境稳定剂的基础上联用抗抑郁药,疗效的增加微乎其微,不过也不显著升高转躁或副作用的风险。

重要信息是,若有效使用心境稳定剂,那么在其基础上联用抗抑郁药收效甚微;双相抑郁的治疗与单相抑郁差别很大。这有助于我们区别思考这两种疾病的治疗指南及方案。

▲针对抗抑郁药相关转躁风险,人们目前仍在讨论中。首先,若同时使用心境稳定剂,那么抗抑郁药似乎并不升高转躁风险。研究中,TCAs的转躁风险高达30-40%,而SSRIs和其他新型抗抑郁药则与安慰剂相仿。抗抑郁药的真实转躁率可能介于两者之间。

遗憾的是,上世纪80年代的抑郁协作研究显示,即便不治疗,抑郁的自然转躁率也可能高达40%。一个混杂因素在于,即便我们默认转躁的定义是从抑郁到心境正常再到躁狂,患者真实的轨迹可能并非如此。可以这么理解:抑郁自身即可升高躁狂风险。考虑到如果不抑郁,人们一般是不会服用抗抑郁药的,抑郁和抗抑郁药的因素交织,药物自身的转躁风险仍很难判断。

总之,使用传统抗抑郁药时的确需要考虑转躁风险,但与心境稳定剂联用时,新型抗抑郁药的转躁风险似乎很低。基于STEP-BD及其他研究,联用抗抑郁药的收益也比较低。另外从长期来看,SSRIs可能是更好的抗焦虑药,而非抗抑郁药,因此可能在双相障碍的治疗中扮演抗焦虑的角色:双相障碍患者共病焦虑的比例很高。我们仍需开展更多研究,以确定这一观点是否成立,以及SSRIs在此种情况下是否安全。

▲心理治疗

心理治疗很重要。针对双相抑郁,CBT的证据较为充分;人际和社会节奏治疗(IPSRT)及聚焦于家庭的治疗(FFT)同样拥有良好的证据。上述疗法有助于减少复发、改善功能及提高治疗依从性,均与心境稳定药物联用。在药物治疗的基础上,心理治疗是好的附加选择。

双相抑郁的治疗与单相抑郁差别很大。第一步是优化当前的心境稳定剂治疗,或开始使用新的心境稳定剂。理想状况下,可用于双相障碍维持治疗的药物往往也是抗抑郁的合理选择。

锂盐和CBT均为理想的选择。如果目前的心境稳定剂治疗总体上有效,那么联用CBT是一个好办法。如果没有使用锂盐,可以考虑。奥氮平、奥氟合剂、拉莫三嗪、鲁拉西酮和喹硫平也是备选。

增加心境稳定剂的剂量似乎是最好的选择之一。对于严重病例,ECT不要等到最后再使用。上表中,ECT被列入三线治疗,但并非因为疗效不好。如果方便使用,其位置将会提前。

与单相抑郁类似的是,如若药物治疗3-6周后无明显疗效,则换用新药。如果部分应答,则考虑增效治疗。然而,心境稳定剂永远是基础。增效治疗的药物与单相抑郁相仿;最多使用三种药物,用药方案的调整应更加系统。

基于上述方案,具体的患者基本可以得到理想的治疗。总之,单相抑郁和双相抑郁的治疗方案差异很大,抗抑郁药在双相抑郁中扮演的角色越来越轻。另外,准确的诊断对于改善治疗转归意义重大。(医脉通)

信源:Strakowski SM. A Guide to Treating Unipolar and Bipolar Depression. Medscape Psychiatry